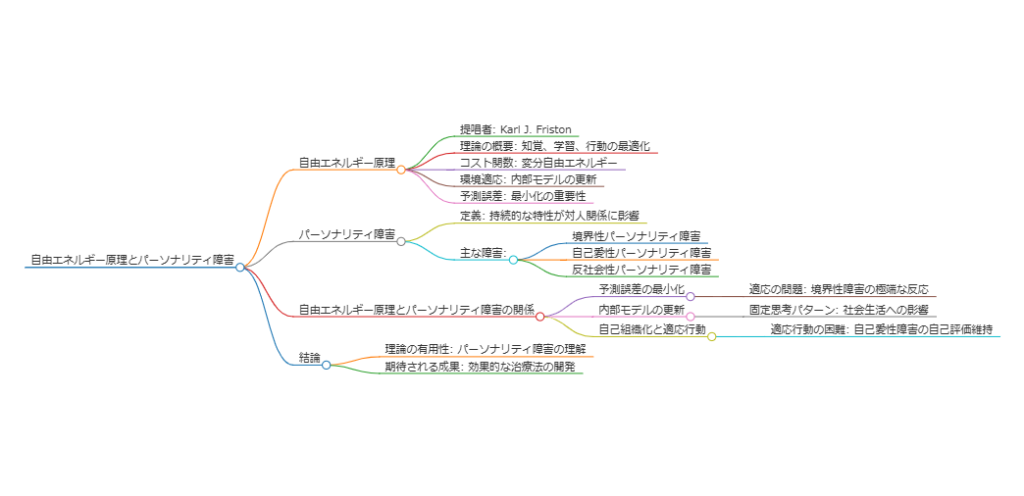

自由エネルギー原理とパーソナリティ障害の関係について説明します。

自由エネルギー原理とは

自由エネルギー原理は、イギリスの神経科学者Karl J. Fristonによって提唱された理論で、生物の知覚、学習、行動が「変分自由エネルギー」と呼ばれるコスト関数を最小化するように決まるとしています。この理論は、生物が外界に適応するために内部モデルを更新し、予測誤差を最小化することで環境に適応するメカニズムを説明します。

パーソナリティ障害とは

パーソナリティ障害は、個人の持続的なパーソナリティ特性や行動が他者との対人関係に支障をきたし、社会生活に問題を生じる精神疾患です。主なパーソナリティ障害には、境界性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害、反社会性パーソナリティ障害などがあります。

自由エネルギー原理とパーソナリティ障害の関係

自由エネルギー原理は、脳の情報処理や適応メカニズムを統一的に説明する理論であり、パーソナリティ障害の理解にも応用されています。以下のような関係が考えられます:

- 予測誤差の最小化と適応:自由エネルギー原理によれば、脳は予測誤差を最小化することで環境に適応します。パーソナリティ障害を持つ人々は、この予測誤差の最小化プロセスに問題がある可能性があります。例えば、境界性パーソナリティ障害の人々は、対人関係において極端な反応を示しやすく、予測誤差が大きくなることが多いです。

- 内部モデルの更新:自由エネルギー原理では、内部モデルの更新が重要です。パーソナリティ障害を持つ人々は、この内部モデルの更新がうまくいかないことが多く、固定された思考パターンや行動パターンに固執する傾向があります。これが対人関係や社会生活における問題を引き起こします。

- 自己組織化と適応行動:自由エネルギー原理は、自己組織化を通じて適応行動を説明します。パーソナリティ障害の人々は、この自己組織化プロセスがうまく機能せず、適応行動が困難になることがあります。例えば、自己愛性パーソナリティ障害の人々は、自己評価の維持に固執し、他者との関係がうまくいかないことが多いです。

結論

自由エネルギー原理は、パーソナリティ障害の理解において有用な枠組みを提供します。この理論を通じて、パーソナリティ障害を持つ人々の脳の情報処理や適応メカニズムの問題をより深く理解することが可能となります。これにより、より効果的な治療法や介入方法の開発が期待されます。

コメント