不登校問題における親子の関係や境界の設定

母子癒着、機能不全家族、毒親、依存共依存家族、家族神話、etc,

不登校児はその家族が潜在的に持っている構造的問題が表面化したモノ。

それが不登校問題解決支援の専門家たちの結論の様です。

一方

学校にいるカウンセラーさんは臨床心理学を基本に置いているようです。つまり、不登校は不登校児の心の病=精神疾患から来ているという大前提のもとに熱心にカウンセリングして下さっているのでしょう。しかしそのスタンスでは不登校児が復学する事は決して無いと言っても過言ではありません。登校しなくても良いというお墨付きを与えるだけだからです。親は(登校しなくても良い理由が欲しいのではなく子供に登校するようになって欲しいのだ。)というのが本音ではないでしょうか?

子供の健全な成長のためには、良くも悪くも大量かつ多様な体験が必須かと思われます。特に家族以外の大勢で多様な人間と交わる経験が大事でしょう。学校教育は本質的には高額納税者を量産したいという国家の都合でデザインされているように見受けられますが、それでも登校は、子供の健全な成長のためには現状一番マシな選択ではなかろうか?と私は考えます。

心の底から子供に登校するようになって欲しかったら、家族の問題にメスを入れるしかないと覚悟を決めました。私たち夫婦は先ずはじめの一歩として課題の分離から取り組みましたが、課題の分離に必要なスキルが境界の設定です。

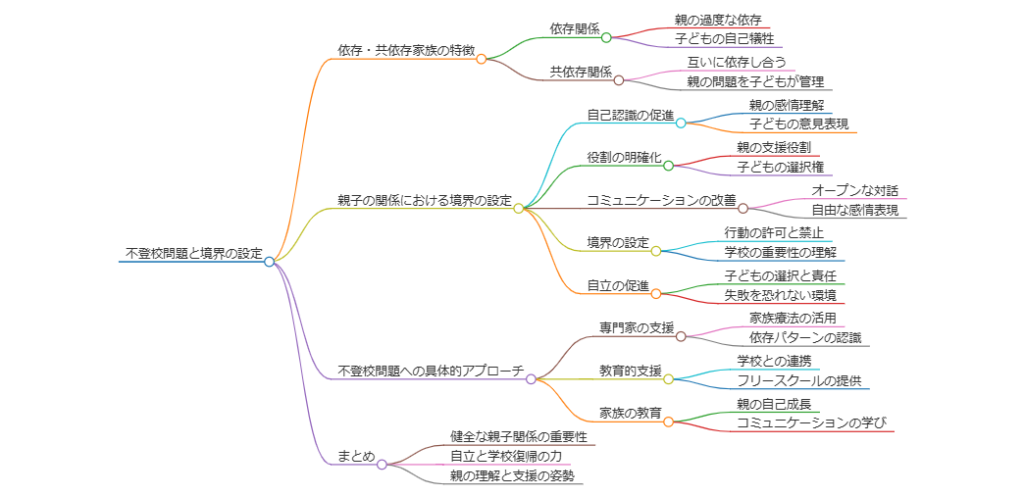

不登校問題における親子の関係や境界の設定は、非常に重要なテーマです。特に、依存や共依存の家族関係が不登校に与える影響について考えることは、問題解決の鍵となります。以下に、親子の関係における境界の設定について詳しく説明します。

依存・共依存家族の特徴

・依存関係:

親が子どもに過度に依存する場合、子どもは親の期待や感情に応えようとし、自己のニーズを犠牲にすることがあります。

逆に、子どもが親に依存する場合、親の承認を得るために自分の意見や感情を抑えることが多くなります。

・共依存関係:

共依存は、互いに依存し合う関係であり、親と子どもがそれぞれの役割を果たすことで成り立っています。

例えば、親が子どもの問題を自分の問題として捉え、子どもが親の感情を管理する役割を担うことがあります。

親子の関係における境界の設定

境界の設定は、親子関係を健全に保つために不可欠です。境界は2つ創る必要があります。1つは(ここから中には介入させないぞ。)という境界です。もう1つは(あそこから中には介入してはいけないな。)という境界です。以下のポイントを考慮することが重要です。

・自己認識の促進:

親は自分自身の感情やニーズを理解し、子どもに対して過度な期待を持たないようにすることが重要です。

子どもも自分の感情やニーズを理解し、親に対して自分の意見を表現できるように育てることが大切です。

・役割の明確化:

親と子どもそれぞれの役割を明確にすることで、依存や共依存の関係を避けることができます。

例えば、親は子どもを支援する役割を果たし、子どもは自分の選択をする権利を持つことを理解する必要があります。

・コミュニケーションの改善:

オープンで正直なコミュニケーションを促進することで、親子間の信頼関係を築くことができます。

子どもが自分の気持ちを自由に表現できる環境を整えることが重要です。批評しないという技術が有効です。

・境界の設定:

親は子どもに対して、どのような行動が許可され、どのような行動が許可されないかを明確にする必要があります。Iメッセージで伝えるのがオススメです。

例えば、子どもが学校に行くことを拒否する場合、その理由を理解しつつも、学校に行くことの重要性を伝えることが求められます。

・自立の促進:

子どもが自立できるように支援することが重要です。これは、子どもが自分の選択をし、責任を持つことを意味します。

親は、子どもが失敗することを恐れずに挑戦できる環境を提供する必要があります。アドラーは言っています。「愛とは自立支援の技術である。」と。自立支援の技術とは何でしょうか?私をはじめ日本人は支援しようとすると介入してしまいます。介入は自立を妨げるのでやってはいけない。ではどう支援すれば?そもそも生まれたばかりの子供は介入が必須です。赤ちゃんのお母さんが共依存になるのは本能であり必然です。しかし子供の思春期を超えてなお介入し続けるのは親は気持ちいいかも知れませんがお互いにとって害でしかないのです。日本では子供の成長に合わせて徐々に子供に責任を移譲し自立を促す伝統行事がありました。これは子供の自立を促すだけでなく実は親の自立も促していたのでしょう。しかし現在廃れてしまっています。伝統行事で無くても良いのでタイミングを見計らって責任の移譲をすると良いのでしょう。「愛の反対は無関心です。」マザーテレサは言いました。ならば「愛とは関心を持つ事だ。」とも言えるでしょう。関心を持ちつつも介入はしない。一体どうすれば?

失敗は成功の基です。失敗する事は、成功する可能性のない道を叩いて潰して行く事と同じです。成功する可能性のある道が見つかりやすくなるのです。失敗を悪と教え失敗させないように手出しする事が真の失敗です。子供は良くも悪くも多くを親から学習します。その結果が・・・。親がまず自分の洗脳を解いて幸せになる思考を実践して、背中で見せるのが望ましいと言えるでしょう。

課題の分離は具体的には「NO!」という事です。これが私たち依存共依存家族には大変困難でした。共依存症の親は”子供から依存されたい病”なのです。私は子供から愛されたくって愛されたくってしょうがないのです。いきなりNOなど言える訳がありません。しかし子供の自立に向けた成長のためには、子供から愛される事は諦める覚悟が必要です。嫌われる勇気が必要です。何としてもNOを言えるようにならなければなりません。NOを言う前にワンステップ入れるのが非常にお勧めです。

「愛してるよ。でもそれはやらないよ。」

不登校問題への具体的アプローチ

・専門家の支援:

家族療法やカウンセリングを通じて、親子関係の改善を図ることができます。専門家の助けを借りることで、依存や共依存のパターンを認識し、改善する手助けを受けることができます。

・教育的支援:

学校や教育機関と連携し、子どもが安心して学べる環境を整えることが重要です。特に、フリースクールやオンライン学習など、柔軟な学びの場を提供することが効果的だそうです。

・家族の教育:

親自身が境界の設定やコミュニケーションの重要性について学ぶことが、子どもにとっても良い影響を与えます。親が自己成長を遂げることで、子どももその影響を受けやすくなります。

まとめ

不登校問題における親子の関係は、依存や共依存の影響を受けやすいものです。境界の設定を通じて、親子が健全な関係を築くことができれば、子どもは自立し、学校に戻るための力を得ることができます。親が自分自身を理解し、子どもを支援する姿勢を持つことが、問題解決の第一歩となります。

関心を持ちつつも介入はしない。一体どうすれば?

コメント