「申し訳ございません。」

行きつけの書店でそれなりのポジションにありそうな年齢の女性店員さんが平謝りしています。

レジに向かう列は、このレジでクレームを言っている客のせいで、長蛇の列になってしまっています。

「申し訳ございませんじゃないんだよ。何だ君の対応は?さっきから何度も何度も言っているだろう。謝り方がなってないって。なんでわからないんだ。君じゃ話にならん。責任者を呼びなさい。」

背の高い男の店員さんがこれでもかと腰を低くして登場です。

「どうされましたか?お客様?」

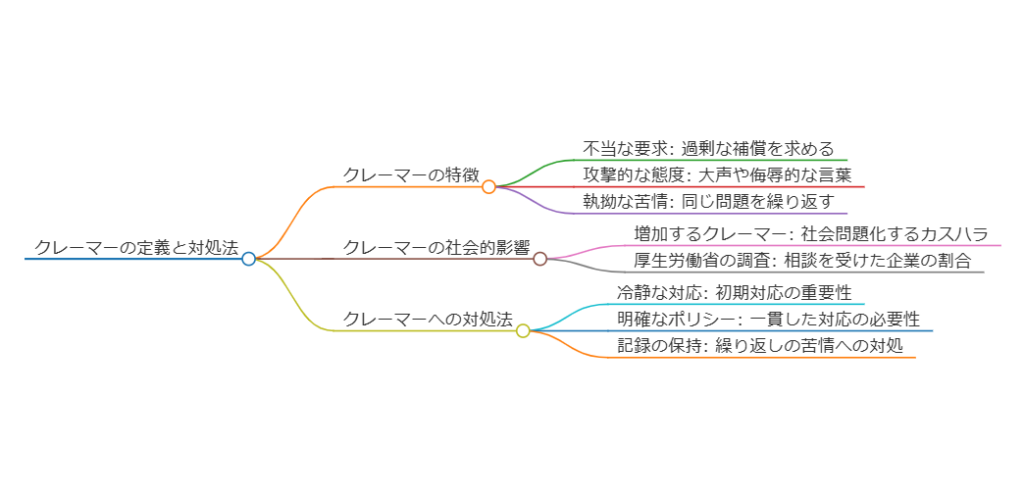

クレーマーの定義と背景

クレーマーとは、企業やサービスに対して執拗に抗議や不当な要求を行う人物を指します。元々は「ある事実を主張する人」という意味を持ちますが、現在では特に悪質な苦情を寄せる者を指すことが多いです。

クレーマーの特徴

クレーマーは、以下のような行動をとることがあります:

・不当な要求: 商品やサービスに対する不満を理由に、過剰な補償や特別な対応を求めることが多いです。

・攻撃的な態度: 大声で話したり、侮辱的な言葉を使ったりすることがあり、これにより対応するスタッフに精神的なストレスを与えることがあります。

・執拗な苦情: 一度の対応で満足せず、同じ問題を何度も持ち出すことがあり、これに対処するためには初期対応が非常に重要です。

クレーマーの社会的影響

近年、クレーマーの数は増加しており、特に「カスタマーハラスメント」(カスハラ)として社会問題化しています。これは、顧客からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言など)を含むもので、企業や従業員に大きなストレスを与えています。厚生労働省の調査によると、カスハラに関する相談を受けた企業は約20%に達し、その件数は増加傾向にあるとされています。

クレーマーへの対処法

クレーマーに対しては、以下のような対処法が推奨されています:

冷静な対応: 感情に流されず、相手の話をしっかりと聞くことが重要です。初期対応が不十分だと、クレームがこじれることが多いため、最初の対応に特に注意を払う必要があります。

明確なポリシーの設定: 企業は、クレーマーの要求に対して一貫したポリシーを持ち、適切な境界を設定することが求められます。これにより、無理な要求に屈することなく、問題を適切に処理することが可能になります。

記録の保持: 繰り返される苦情に対しては、文書に残し、適切な記録をとることで効果的に対処できます。

クレーマーへの対応は、企業の顧客サービスの質を向上させる一方で、従業員の精神的な健康を守るためにも重要な課題です。

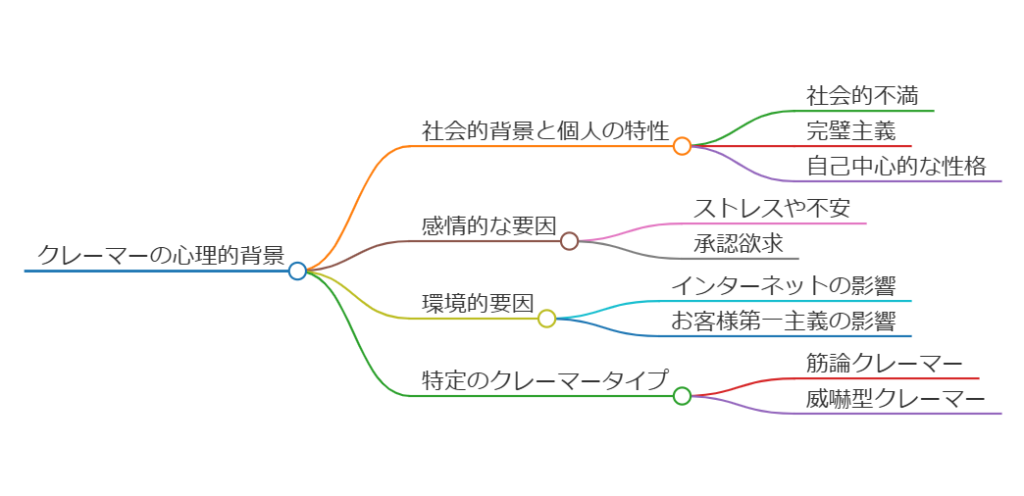

クレーマーの心理的背景と要因

クレーマーの心理的背景には、さまざまな要因が影響しています。以下に、主な要因を詳しく説明します。

- 社会的背景と個人の特性

社会的不満: クレーマーはしばしば社会的な不満を抱えており、これがクレーム行動に繋がることがあります。特に、経済的な格差や社会的な不安が高まると、他者に対する嫉妬や不満がクレームとして表出することがあります。

完璧主義: クレーマーの中には、非常に高い理想を持ち、サービスや商品の小さな欠点を許せない完璧主義者が多くいます。このような人々は、自分の期待に応えられないと感じた際に、強い不満を抱きやすいです。

自己中心的な性格: 自己中心的で他人に厳しい人は、他者の立場や気持ちを考えずにクレームをつける傾向があります。自分の要求が最優先されるべきだと考え、満足できない場合にはすぐに不満を表明します。 - 感情的な要因

ストレスや不安: 日常生活でのストレスや不安が蓄積されると、その不満が接客業のスタッフやサービス業者に向けられることがあります。特に、仕事や家庭での問題が影響し、感情的な反応としてクレームが発生することが多いです。

承認欲求: 自分を認めてもらいたいという欲求が強い人もクレーマーになりやすいです。クレームを通じて自分の存在をアピールし、特別な扱いを求めることがあります。 - 環境的要因

インターネットの影響: SNSやオンラインレビューの普及により、個人が企業に対して圧力をかける手段が増えました。これにより、クレームがエスカレートしやすくなっています。

お客様第一主義の影響: 企業が顧客の声を重視するあまり、理不尽な要求が通ることが増えています。このような環境では、クレーマーが自分の要求を通そうとする動機が強まります。 - 特定のクレーマータイプ

筋論クレーマー: 高学歴や高所得の中高年男性に多く見られるタイプで、過去の権威を背景に苦情を申し立てることがあります。彼らは自分の意見が正しいと信じており、理論的に主張を展開します。

威嚇型クレーマー: 怒りや威嚇を用いて自分の主張を押し通そうとするタイプで、暴力的な行動に出ることもあります。このようなクレーマーは、相手に対して強い圧力をかけることが特徴です。

クレーマーの心理的背景は多岐にわたり、個人の性格や社会的な要因が複雑に絡み合っています。これらの要因を理解することで、より効果的な対応策を講じることが可能になります。

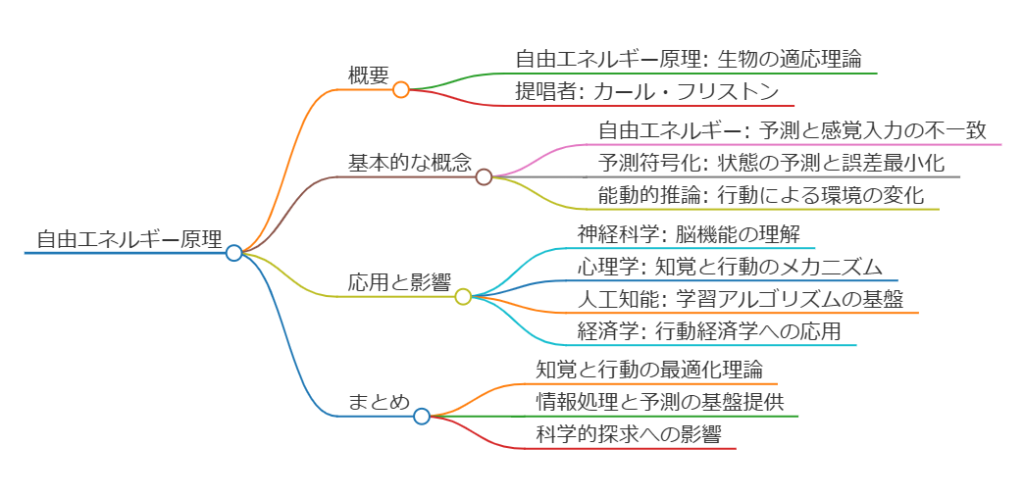

自由エネルギー原理の概要

自由エネルギー原理(Free Energy Principle, FEP)は、神経科学者カール・フリストンによって提唱された理論で、生物の知覚、学習、行動がどのようにして環境に適応するかを説明するための枠組みです。この原理は、システムが「自由エネルギー」と呼ばれるコスト関数を最小化することを目指すという考えに基づいています。

基本的な概念

自由エネルギー: これは、システムが予測した状態と実際の感覚入力との間の不一致を表す指標です。自由エネルギーが高いと、予測が外れていることを示し、低いと予測が正確であることを示します。生物はこの自由エネルギーを最小化することで、環境に対する理解を深め、生存の可能性を高めます。

予測符号化: 自由エネルギー原理は、脳が外界の状態を予測し、その予測と実際の感覚入力との誤差を最小化する過程を説明します。この過程は「予測符号化」と呼ばれ、脳がどのように情報を処理し、行動を決定するかを理解するための重要な理論です。

能動的推論: 生物は単に環境を受動的に観察するのではなく、自らの行動を通じて環境を変化させることで、予測をより正確にしようとします。このプロセスを「能動的推論」と呼び、行動が環境を予測しやすい状態に変えるために行われることを示しています。

応用と影響

自由エネルギー原理は、神経科学だけでなく、心理学、人工知能、経済学など多くの分野に応用されています。特に、脳の機能を理解するための統一的な理論として注目されており、知覚、学習、行動のメカニズムを説明するための強力なツールとなっています。

まとめ

自由エネルギー原理は、生物がどのようにして環境に適応し、知覚や行動を最適化するかを理解するための重要な理論です。この原理は、脳がどのように情報を処理し、予測を行うかを説明するための基盤を提供し、さまざまな科学的な探求に影響を与えています。

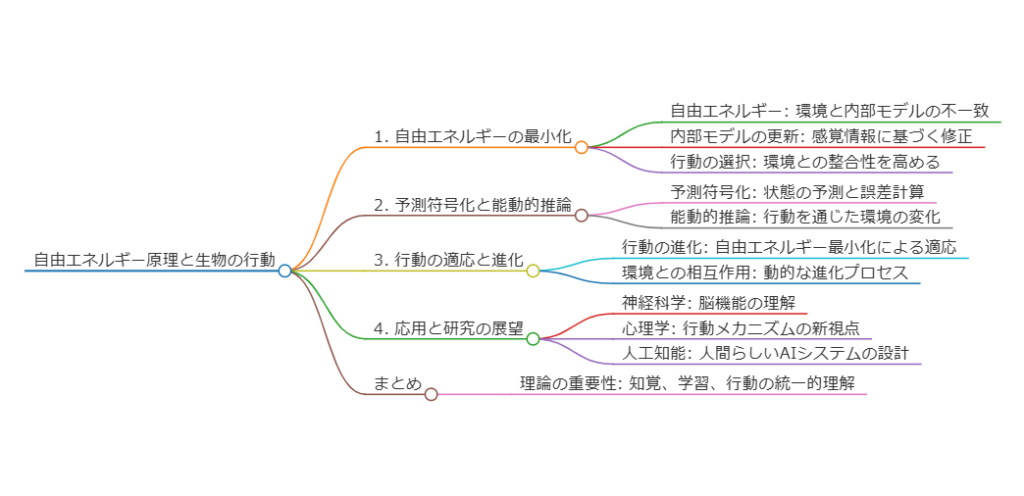

自由エネルギー原理と生物の行動への影響

自由エネルギー原理(Free Energy Principle, FEP)は、生物がどのように環境に適応し、行動を選択するかを説明する理論です。この原理は、カール・フリストンによって提唱され、知覚、学習、行動のメカニズムを統一的に理解するための枠組みを提供します。

- 自由エネルギーの最小化

自由エネルギー原理の中心的な考えは、生物が「自由エネルギー」と呼ばれる指標を最小化するように行動するというものです。自由エネルギーは、環境からの感覚入力と内部モデル(脳内で形成される環境の予測モデル)との間の不一致を表します。生物はこの不一致を減少させるために、以下の2つのメカニズムを用います。

内部モデルの更新: 生物は感覚情報に基づいて、自らの内部モデルを修正します。これにより、環境からの観測データに対する予測精度を向上させます。

行動の選択: 生物は、環境に働きかけることで感覚情報と内部モデルの整合性を高める行動を選択します。これにより、自由エネルギーを最小化し、より適応的な行動を取ることが可能になります。 - 予測符号化と能動的推論

自由エネルギー原理は、予測符号化(predictive coding)と能動的推論(active inference)という概念を含んでいます。

予測符号化: 生物は、外界の状態を予測し、その予測と実際の感覚入力との誤差を計算します。この誤差が自由エネルギーに寄与し、最小化されるべき対象となります。生物はこの誤差を減少させるために、内部モデルを更新します。

能動的推論: 生物は単に環境を観察するのではなく、自らの行動を通じて環境を変化させることで、予測をより正確にしようとします。これにより、望ましい感覚入力を得る確率を最大化します。 - 行動の適応と進化

自由エネルギー原理は、生物の行動がどのように進化してきたかを理解する手助けにもなります。生物は、自由エネルギーを最小化する行動を選択することで、環境に適応し、生存の可能性を高めてきました。この原理は、行動が単なる反応ではなく、環境との相互作用を通じて進化する動的なプロセスであることを示しています。 - 応用と研究の展望

自由エネルギー原理は、神経科学、心理学、人工知能など多くの分野で応用されています。特に、脳の機能や行動のメカニズムを理解するための新しい視点を提供し、精神疾患の治療法の開発や、より人間らしいAIシステムの設計に寄与することが期待されています。

まとめ

自由エネルギー原理は、生物が環境に適応し、行動を選択する過程を理解するための強力な理論です。この原理に基づく研究は、知覚、学習、行動のメカニズムを統一的に捉えることができ、今後の科学的探求において重要な役割を果たすでしょう。

一般的な日本人は

(𠮟られないように𠮟られないように。)

と生きているように見受けられます。

私もそうでした。

お母さんに𠮟られないように。

先生に𠮟られないように。

先輩に𠮟られないように。

上司に𠮟られないように。

お客様に𠮟られないように。

そう生きてきてしまったと思います。

𠮟られている兄弟や友人や同期や同僚を見て

(ああはなりたくないな。)と

子供の頃から学習して来てしまったのです。

私はアラカンですが未だにそんな要素が残っています。

自分のイメージ(モデル)を””𠮟られない自分””

に作り上げてしまうとどうなるでしょうか?

もし誰かに𠮟られたら、次は𠮟られないように自分で自分を上書き修正してしまうことでしょう。

𠮟られたのが妥当な場合ならまだ良いかもしれません。

しかし

𠮟る人には常に正当な理由があって𠮟っている

とは限らないのが現実社会です。

妖怪””マウントしたがり””がうようよ居るのが現実社会です。

マウントという目的のために𠮟るという手段を選ぶ人は

どこにでもいます。

掃いて捨てるほど大勢います。

𠮟られて上書き修正してしまうと

目先の””𠮟られない自分””はひょっとすると手に入るかも知れませんが

””本当になりたい自分””からは大きく遠ざかってしまうかも知れません。

大事にすべきは

””𠮟られない自分””

””本当になりたい自分””

どちらでしょうか?

コメント